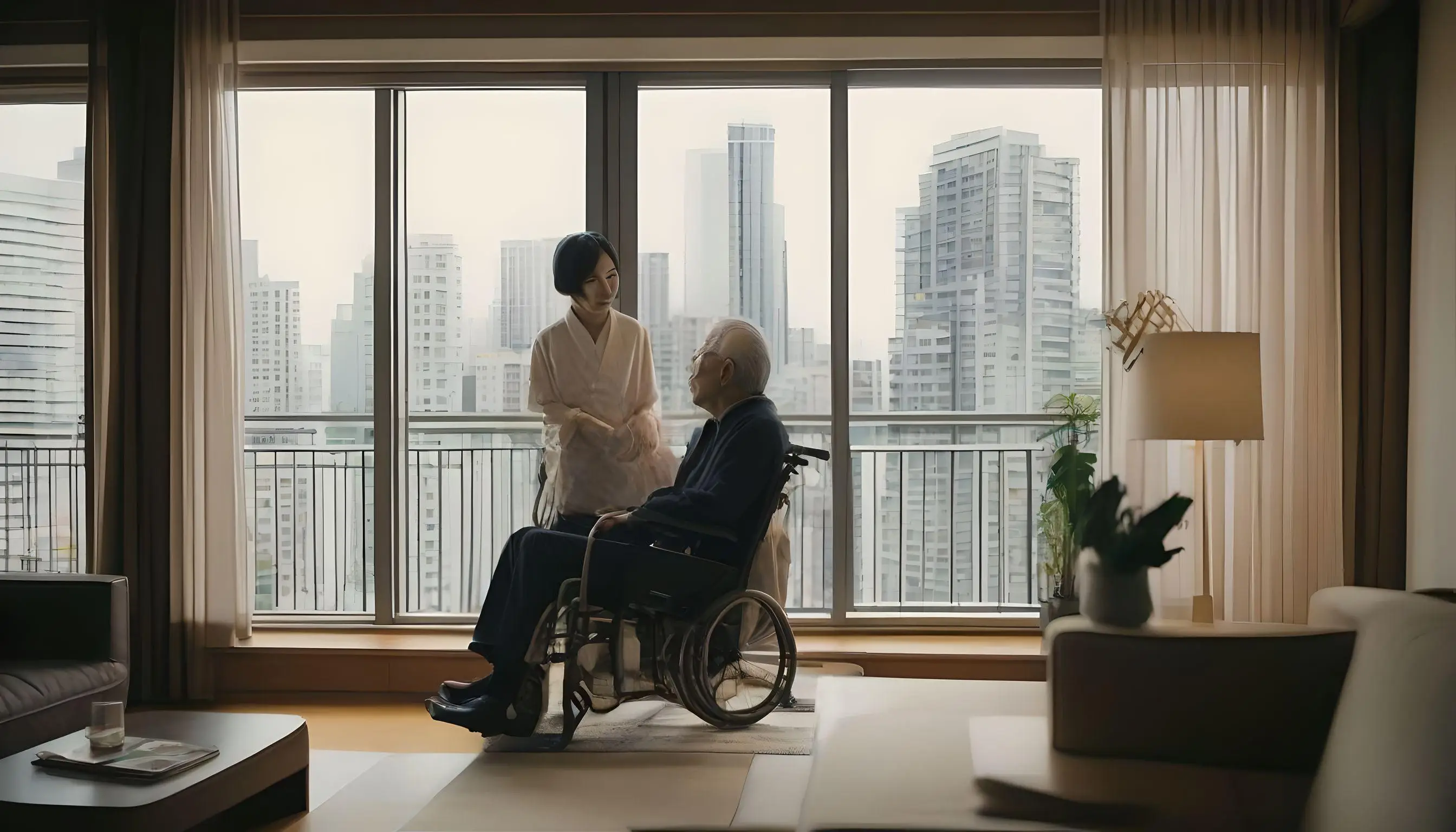

“その人らしさ”に寄り添う介護とは?小多機ケアマネ研修で見つめた支援のかたち

2025年1月17日、日本介護支援専門員協会がオンラインで実施した小規模多機能型居宅介護(小多機)に関するケアマネジメント研修では、暮らしに寄り添った支援の重要性と、介護の本質を再考する内容が取り上げられました。本記事では、その研修内容について詳しく解説します。

小規模多機能型居宅介護とは?

「小規模多機能型居宅介護(小多機)」は、以下の3つのサービスを一つの事業所から提供できる柔軟な介護サービスです。

通い(デイサービス)

訪問(訪問介護)

泊まり(ショートステイ)

この仕組みによって、利用者さんの状態や希望に合わせたサポートを日々調整しながら、住み慣れた地域での生活を支えることができます。

ケアマネジメント研修で学んだこと

2025年1月、日本介護支援専門員協会が主催するオンライン研修が開催されました。

テーマは「小規模多機能型居宅介護におけるケアマネジメントの実務」。

研修では、以下のような内容が紹介されました。

基本的な運営の仕組みと役割

小多機の制度的な特徴や、運営上の重要ポイントが解説されました。

ケアマネジメントの流れと注意点

利用者さんの状態把握

ケアプランの作成

状況に応じたサービス調整

チーム内での情報共有と連携

柔軟な支援の在り方

一人ひとりに寄り添う支援には「決まった通り」ではなく、「その日、そのとき」の様子に応じた判断力が求められます。

例:

「今日は元気そうだから一緒に外に出てみよう」

「少し不安そう。話を聞く時間を多めにとろう」

他法人の取り組み紹介

他の事業所が実践している工夫や成功例が紹介され、自分たちのケアを見直すきっかけにもなりました。

“ケア”ではなく、“暮らし”を支えるということ

この研修を通して改めて確認できたのは、私たちの仕事は「ケア」ではなく、「暮らし」を支えているということです。

マニュアル通りの支援ではなく、目の前のその人の人生に向き合う――

それが、小多機の介護の本質だと感じました。

まずは、知ることから始めませんか?

介護の仕事は、誰かの“暮らし”に寄り添うこと。

決して特別なスキルだけが求められるのではなく、相手の小さな変化に気づくやさしさや、チームで考える姿勢が大切です。

「少し気になる」「どんな働き方なんだろう」――

そんな想いがあれば、まずは私たちの取り組みを覗いてみませんか?

ご興味のある方はコチラから詳細をご覧ください。

ご希望があれば、さらに詳しい事例や現場の紹介の紹介も可能です。お気軽にご相談ください。

著者:田中恵理子@ファミーユ採用マーケティング担当

著者:田中恵理子@ファミーユ採用マーケティング担当

介護現場・保育現場の経験、それに加えて、IT・SNSマーケティングについての関心が強く独学を続けてきました。ファミーユの良さを日々伝えていきたいと思っています。